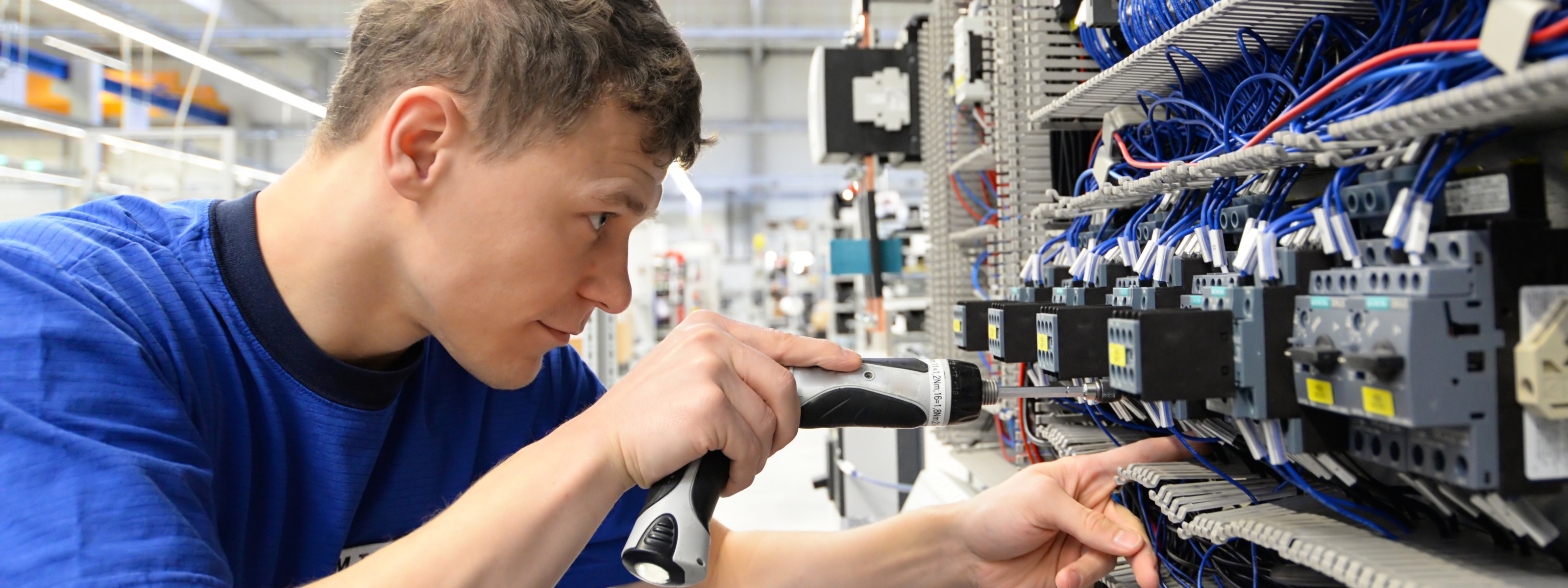

Die Innung der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker vertritt die Interessen von Betrieben der Branche. Sie setzt sich für bessere rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen ihrer Mitglieder ein, bietet Beratungs- und Unterstützungsangebote und aktuelle Informationen.

Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker

Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker

Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker

Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker

Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker

Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker

Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker

Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker

Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker